Toda religión, para explicar su razón de ser en este mundo, cumple con dos requisitos fundamentales, de cara a sus creyentes: 1) hacerles creer que su culto es el más puro, santo, tradicional y conservador. Cualquiera otra creencia o forma de pensar es considerada no sólo perniciosa, sino hostil; 2) pretende explicar el porqué de la perenne lucha entre el bien y el mal, es decir, establece una teodicea.

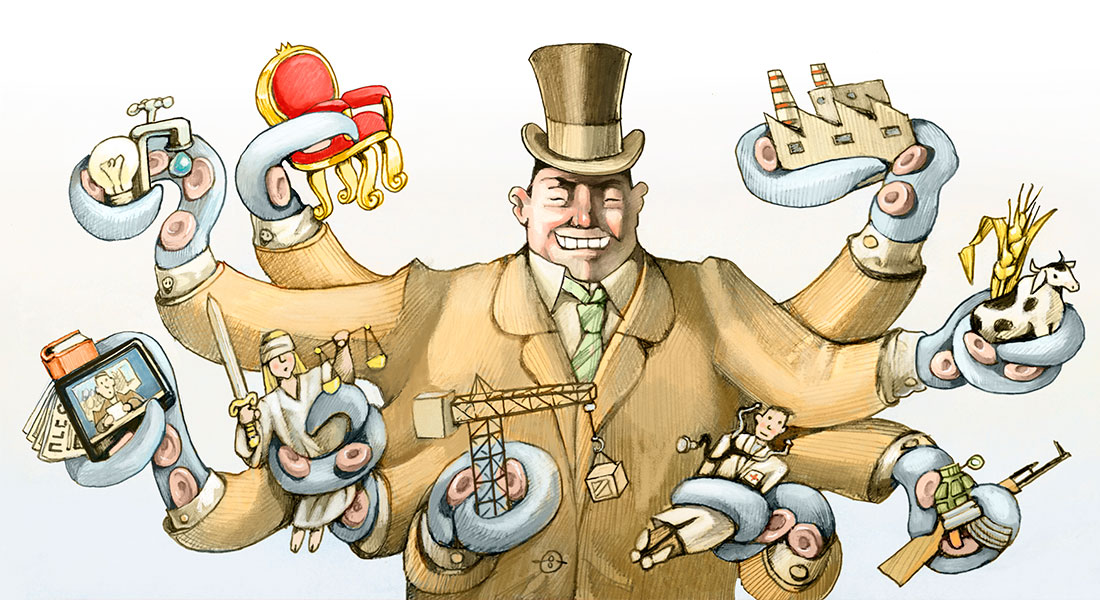

El hacerles creer y saber a los feligreses, el inducirlos a creer en una verdad absoluta es un asunto de coerción institucional, y la institución que logra colocar una losa tan pesada en la mente de sus seguidores es, sociológicamente hablando, una iglesia, entendida como una organización regida por patriarcas que construyen su autoridad y su dominio sobre los otros a partir de la reproducción, por parte de todos los actores, de una creencia. En la reproducción de ese acto y de ese ámbito simbólicos (toda religión es simbólica) no sólo se reconfigura de forma constante la mente, sino que eso es posible porque se vive en un entretejido social que se articula, no en lo que determina la igualdad social y la libertad de pensamiento, sino con base en la coerción y el control del mismo.

Es en este sentido que se entiende por qué el estado ruso decidió expulsar a los testigos de Jehová de su territorio, ya que, en sí mismos, son un ejemplo palpable de la existencia de una organización que, parapetada bajo la protección legal de la constitución, vive amparada por un estado al que se niegan a reconocer en su ritualidad cívica. A partir de su prohibición en 2017, la congregación en Rusia se ha visto cercada por el aparato judicial ruso. Por ejemplo, el pasado febrero de 2019 se condenó a seis años de prisión a un testigo de Jehová danés, por organizar actividades consideradas extremistas. La aversión que en Rusia se está generando está respaldada informalmente por la Iglesia Ortodoxa Rusa y por el propio estado ruso, que, en su proceso de reforzamiento de identidades, hace uso de la condena contra esta agrupación para forjar un chivo expiatorio, sí, con vistas a lograr la gran consolidación rusa, pero también porque el mismo grupo de la Watch Tower es un estado dentro del estado.

Esto nos lleva a reflexionar sobre las relaciones entre el estado y la iglesia, a punto de cumplir la primera quinta parte del siglo XXI. ¿Por qué existen las iglesias? ¿Cuál es su poder? Ya dijimos que la creencia es el núcleo del cual surgen estos poderes, que en algunos casos se vuelven extremos e irracionales. En general, cuando las iglesias generan interpretaciones extremistas de la “palabra sagrada”, entonces resultan acciones aberrantes como los feminicidios ocurridos en países de religión musulmana. Si el dominio sobre la mujer ya resulta abrumador por las meras reglas consuetudinarias surgidas de la interpretación de las muchas palabras del apóstol Pablo (para todos los que son cristianos en general, incluidos los testigos de Jehová), este resulta todavía más exasperante cuando las mujeres adoptan posiciones de libertad individual y son mal vistas en la “congregación”, pues rompen con las reglas estatuidas por el patriarcado. Y qué decir de las normas de regulan el cómo deben educarse los niños, qué deben comer, qué decir y cómo comportarse ante los mayores, todas estas acciones transversalizadas por deber creer que regula la moral cotidiana.

En la mayor parte del mundo, sobre todo en el occidental, existen países cuyos estados son en apariencia democráticos, en donde el término “democracia” se entiende dentro del formol difuso que es hoy el pensamiento de origen liberal. Pero es aquí donde se manifiesta de forma evidente lo contradictorio que resulta la existencia de las relaciones estado-religión. La paradoja se nota cuando se contraponen en profundo contraste los adelantos tecnológicos que hoy gozamos, por un lado, y por el otro el grado de desarrollo de pensamiento crítico que es casi nulo hoy día, porque el individuo que se cree pensante y responsable de su presente, sigue considerando conceptos de valor semántico decimonónico tales como los de “libertad”, “igualdad”, “tolerancia” y otros igualmente fuertes y decisivos (como dice Monterroso en “La parte del león”) que tan sólo han servido para amparar y justificar violaciones y otras aberraciones en contra de personas que se ven cooptadas por una de estas “congregaciones” o por la sociedad protectora de usos y costumbres.

Es cierto que el estado, en su amplitud democrática, necesita aceptar la existencia de distintas formas de creer, y promover (utópicamente) la convivencia sana o por lo menos pacífica entre esas diversas asociaciones que creen que, cada uno de ellos, en su esencia, es poseedor de la verdad absoluta. Pero también es su deber, se supone, velar por los intereses de cada uno de los que conforman, como ciudadano, a su capital social. Un estado que permite la existencia de congregaciones que tienen el poder de imponer usos y costumbres a sus congregados, que incluso pueden ser contrarios a la sana convivencia social, deben ser evaluados con objetividad crítica.